国立国会図書館に行きたいんだけどなんか不安

国立国会図書館は、日本国内で出版されたすべての出版物を収集・保存することになっている日本最大の図書館です。

卒論・レポートなどで行くように言われているけれど、初めての場所に「気が重い…」と感じている人も多いと思います。

けれど国会図書館は一回行っておくと、すごくオトクな場所です

今回は国立国会図書館の東京本館に行きたい人のために、詳しいアクセス・初回登録・利用方法・11のコツなどをお知らせします。

この記事は、2023年1~2月に国立国会図書館の東京本館に行った際の記録です。

内容・料金などについてはすべて2023年2月の記載であることをご注意ください。

実際に行く場合は、国立国会図書館の「東京本館利用の流れ」のページなども一度確認してください。

ただ今、Amazonの電子書籍200万冊以上から読み放題の『Kindle Unlimited』が、プライム会員向けに、

- 通常1か月980円のところを、3か月99円で利用可能

の「プライム感謝祭3か月99円で200万冊読み放題」を行っています

通常価格が月額980円なので、3か月で2,841円お得です

まずは、下記 公式サイトで対象者かどうか確認

通常会員向けにも2か月499円で利用できる期間限定プランが用意されています

↓ キャンペーンは10/15まで ↓

体験期間のみで解約もできます。期間満了日までサービスは利用可能です

国立国会図書館(東京本館)概要

【コツ1】

初めて行く時は、時間に余裕をもって

▲コツは最後にも一気にまとめます

国会図書館では、なにかと待ち時間や移動時間がかかります。

さらに最初に行くときは、初回登録も必要。

初めての時は、時間に余裕がある時にいったほうがいいです。

Webサイト

利用資格

満18歳以上の人ならだれでも

(子供を連れての入場はできません)

所在地・最寄り駅

【国立国会図書館 東京本館】

住所 〒100-8924 千代田区永田町1-10-1

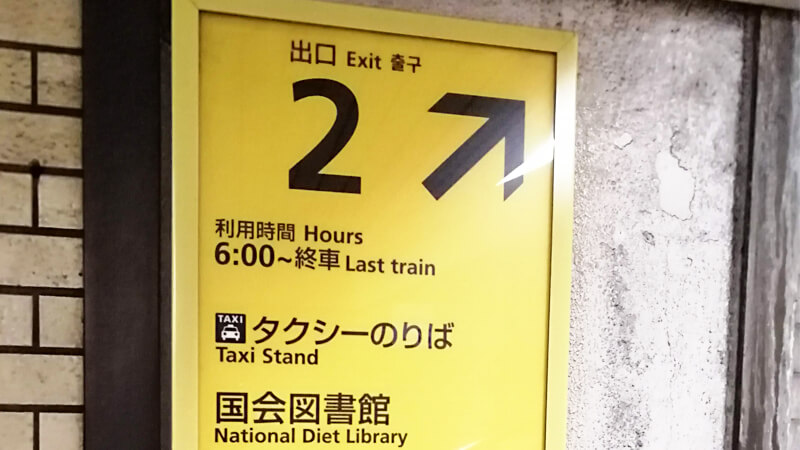

- 東京メトロ有楽町線「永田町駅」2番出口 徒歩約5分

- 東京メトロ半蔵門線・南北線「永田町駅」3番出口 徒歩約8分

- 東京メトロ千代田線「国会議事堂前駅」1番出口 徒歩約12分

- 都営バス 橋63系統「国会議事堂前」停留所 徒歩約5分

※車での来館

利用者入口前に駐車場がありますが、なるべく公共交通機関をご利用ください。

国立国会図書館(東京本館)の開館時間

| 開館時間 | 9時30分~19時(土曜日は17時) |

|---|

ただし初回利用者は利用者登録が必要。

有効期限内の本人確認書類※をお持ちください。

| 利用者登録の受付時間 | 9時20分~18時30分(土曜日は16時30分まで) |

|---|

※ 氏名、生年月日、現住所が記載されているもの。

主な本人確認書類(23年1月確認)…運転免許証、健康保険証、個人番号カード(マイナンバーカード)、学生証(住所の記載があるもの)、パスポート

国立国会図書館(東京本館)の休館日

日曜日、国民の祝日・休日、年末年始、第3水曜日(資料整理休館日)

こちらのページもご確認ください。

国立国会図書館 東京本館 年間休館日カレンダー

国立国会図書館(東京本館)へのアクセス方法(画像付き)

【コツ2】

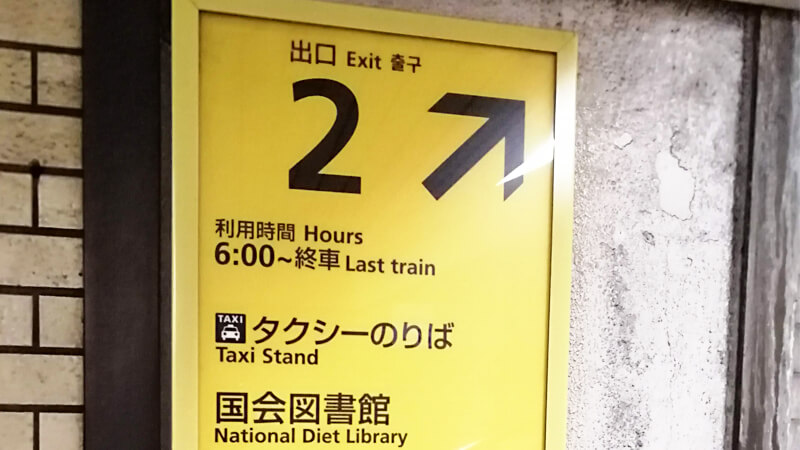

東京メトロ「永田町」2番出口から出る

国立国会図書館(東京本館)に行くためにいちばんオススメの出口は

東京メトロ「永田町」駅 2番出口

です。

半蔵門線・南北線から直接この出口にはいけませんが、有楽町線のホームを経由して行くことができます。

2番出口を出た瞬間の写真です。ここから左を向きます。

信号の向こうにすぐに案内板が見えます。

その後ろにもう見えているのが、国会図書館です。

信号を渡りました。案内板のアップ。

案内板には利用者入口の説明があります。

この説明に従いそのまま進んでいきます。

途中にも案内板があるけれど、まだ先です。

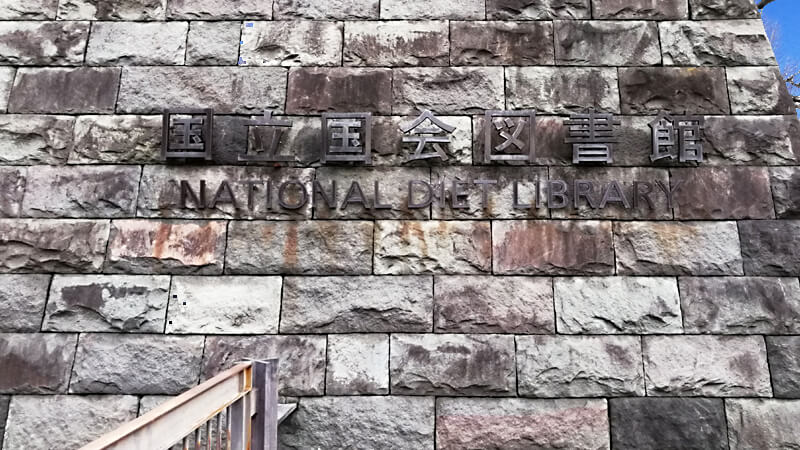

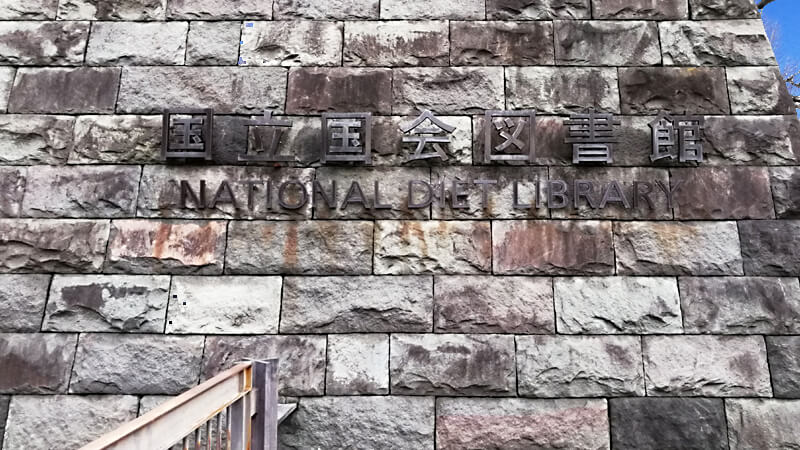

この石壁が正面に見えるところまでたどり着いたら、東京本館の利用者入口です。

左に曲がり、中に入ります。

初回利用者登録

初回利用者は入ってすぐの本館ではなく、まず新館の1階に行き、利用者登録をします。

新館は利用者入口から見ると右手奥にあります。

「利用者登録申請書」に記入し、右手にある利用者登録カウンターで、本人確認書類と一緒に渡し手続きをします。

運転免許証、健康保険証、個人番号カード(マイナンバーカード)、学生証(住所の記載があるもの)、パスポート

混み具合にもよりますが、登録利用者カードが発行されるまでには5~20分程度がかかります。

貰った「利用の注意点」などを読みながらカードの発行を待ちます。

カードの有効期限は3年です。

図書館に来たり、国立国会図書館オンラインを利用したりすると、その日からさらに有効期限は3年後まで延長されます。

メールアドレスって書く必要あったのかな?

書いておくと、登録失効の3か月まえにメール連絡してくれて便利です

持ち込めるもの・持ち込めないもの

【コツ3】

大きな荷物は持ち込めないので、荷物は少なめに

国会図書館に持ち込めないもの

大切な資料を保管している国会図書館。

本を守るために、いろいろと持ち込めないものがあります。

- B5判(182mm × 257mm)以上の不透明な袋物(かばん・紙袋・封筒等)

- コピー機・カメラ・ビデオ録画機・スキャナー等

- 刃物等危険物(カッター、かみそりの刃を含みます。)

- 傘(折り畳み傘も含みます。)

- 動植物

- その他、係のかたが危険と判断したもの

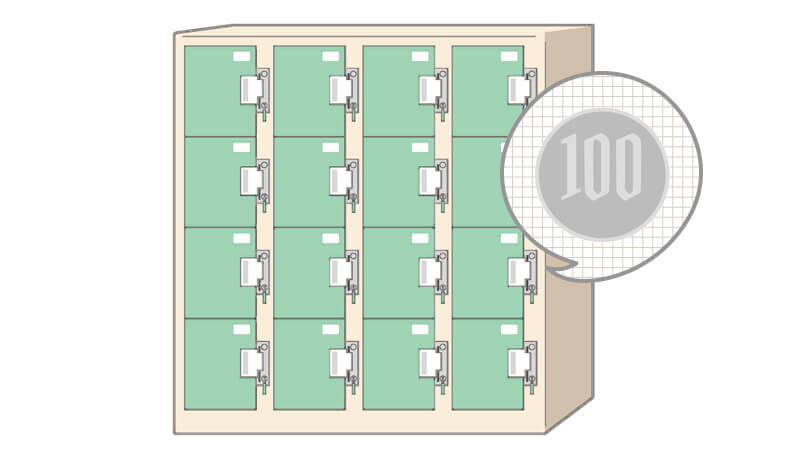

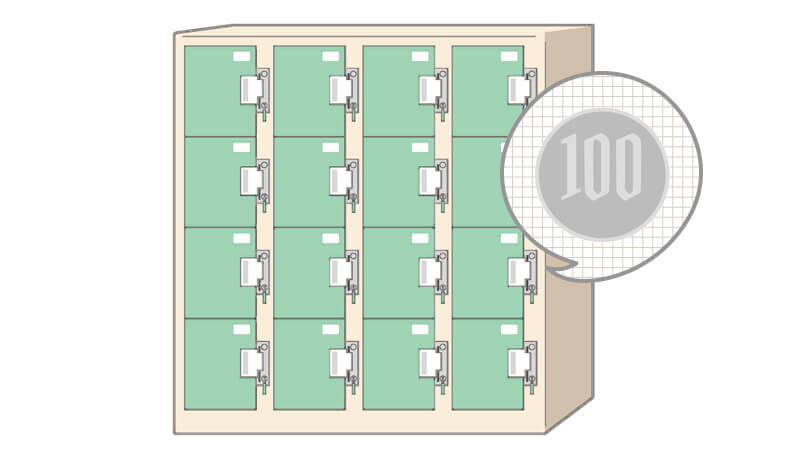

なので、荷物は新館・本館どちらかのロッカーに預け・傘は傘立てに入れてから入ります。

少し大きめのロッカーもありますが、数は多くないです。

ロッカーは100円玉が必要な方式です。使用後に返却されます。

両替機はロッカー室の手前にあります。

貴重品・作業に必要なものについては、国会図書館で用意している透明なバッグに入れて持ち歩くことになります。

このバッグのサイズはそこまで大きくありません。

縦横がA4クリアファイルが丁度入るぐらい、マチは8cmぐらいです。

パソコンや携帯の持ち込みについて

カメラが持ち込めないってことは携帯もダメ?

カメラはダメでも、携帯の持ち込みは大丈夫です。けれど館内や資料は撮影禁止なので、カメラ機能、録画・録音機能などは使うことができません。

館内では携帯はマナーモードにしておきます。通話は限られたエリアのみ可能です。

パソコンの持ち込みもできます。電源が使用できる席もあります。ただし、使ってはいけない場所があったり、パソコンケース関係で決まりがあったりします。

持ち込み出来るもの・できないものについては、こちらのページもどうぞ。

よくあるご質問:館内への持ち込み

ちなみにちょっと盲点として、指定された場所以外ではイヤホンは使えません

入館

入館は自動改札方式です。

読み取り部に登録利用者カードをタッチして進みます。

よし、やっとここまで来たし調べよう!

【コツ4】

歩きやすい靴で。暑さ寒さを調節できる服装がベスト

中は予想以上に歩きます。

歩きやすい靴で行くことをオススメします。

また、国会図書館のQ&Aにこんなものがありました。

国立国会図書館 よくあるご質問:館内の設備 より引用

館内は冷房室温28℃、暖房室温19℃設定です。

服装は調節できるものが良いかもしれません。

館内の様子

やっと館内に来ました。けれど周りを見ると不思議なことが…。

館内に来たけど…

本がない???? そしてパソコンだらけ…

【コツ5】

本は閉架式。見えないからといってびっくりしない

国会図書館はほとんどの本を書庫に収め、請求に応じて取り出す「閉架式」です。

なので本を読むには、取り出し請求が必要です。

そして本の館外への貸し出しはしていません。

本を見るのは館内のみです。

なんか適当に動き回ってみたら、方向感覚がわからなくなってきた…

【コツ6】

本館の正方形の構造を早めに把握する

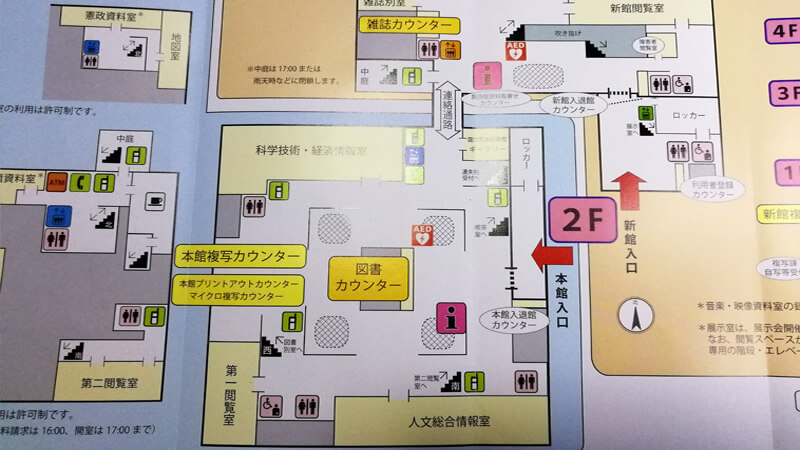

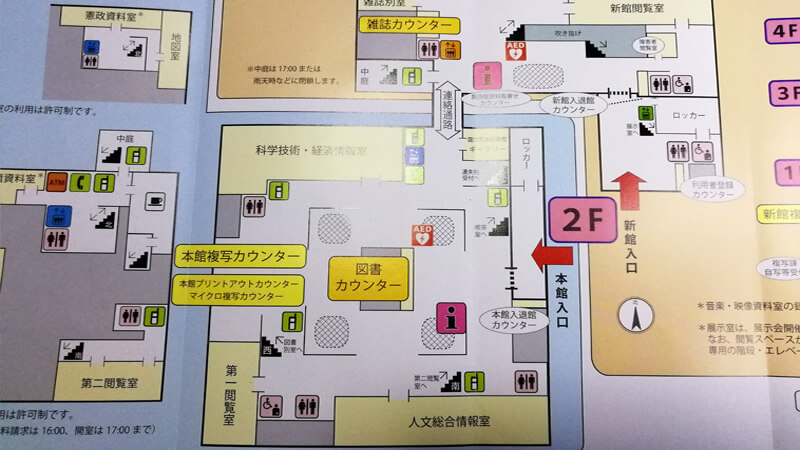

東京本館では、書籍は本館・雑誌は新館の取り扱いになります。

なので、本館と新館2つの建物をぐるぐると行き来する必要があります。

こちらは館内地図のパンフレットですが、これでいうと正方形の本館の右上にあるのが新館への連絡通路です。

これはワタシだけかもしれませんが、迷うんです…

本館にいると、この正方形の構造からどっちを向いているかわからなくなるんです。

それなのに片方の隅1か所としか繋がっていない新館に何度も行き来しなくちゃいけない。

階段も同じような位置に3つあって、それぞれ行けるところが違うし…。

なので真ん中にある図書カウンターの向きと、壁際にある複写カウンターの場所を理解して、自分の位置の把握に早めに慣れておきましょう。

本の請求&閲覧

閉架式だから、本を出してもらおう、と

本の申し込みは、館内にたくさんある端末から行います。

それぞれに登録利用者カードを読み込む「カードリーダー」と「端末利用ガイドブック」のファイルが置かれています。

本の申し込み&受け取り

まず、カードリーダーに登録利用者カードを置きます。

次にカードを作る時に登録カウンターでもらったパスワードを入力。

出てくる「利用上のお願い」に同意すると、端末を使用することができます。

▲本の申し込みの仕方については、公式がわかりやすい動画を公開しています。

流れとしては、

・同じ本の中から「東京本館」所蔵分を選ぶ

・選んだら「閲覧」を押すとカートに入る

・1度に請求できるのは、図書が5点・雑誌が10点まで

・到着確認端末のカードリーダーに登録カードを置くと、届いているかわかる

・種類によって受け取り場所は本館と新館にわかれる

・受け取ったカウンターへそれぞれ返却

1度に請求できる冊数

1度に請求できるのは、図書が5点・雑誌が10点までです。

両方組み合わせることができます。

どれから取り寄せていこう

【コツ7】

取り寄せは、検索結果に「デジタルアイコン」が無いものから

取り寄せは、検索結果で「デジタル」表記が無く「東京本館」だけのものから優先したほうがいいです。

「デジタル」表記のあるものは、「国立国会図書館限定」「国立国会図書館内/図書館・個人送信」など種類がありますが、取り出してもらわなくても館内なら個々の端末からデジタルで見ることができるからです。

本を閲覧中の注意点

基本「本ファースト」!本をたいせつに

- 閲覧中の飲食は禁止です(飴・ガムを含む)※飲食は決められた場所だけです

- スマホなどでの撮影は禁止されています

- 折り目を付けたり、伏せて置いたりしない

- 糊のついた付箋は本を傷めるので使わない

本の閲覧に関してのQ&A

- 来館前に資料を予約しておくことはできる?

-

残念ながら東京本館はできません。到着してから申し込みします。

- 申し込んだけど、別の本が見たくなったのでそっちはキャンセルしたい

-

一度申し込んだ本のキャンセルはできないので、いったん待って受け取ってすぐ返します。

- 申し込んだけど、時間がなくなってしまったので受け取らずに帰りたい

-

本の申し込みをしただけなら、そのまま帰っても大丈夫です。

国立国会図書館デジタルコレクション

国立国会図書館デジタルコレクション トップページより引用

本の到着を待っている間はなにをする?

【コツ8】

待ち時間にデジタルコレクションを活用する

国立国会図書館では、本を取り寄せなくても館内で見れるデジタル化した資料がたくさんあります。

「国立国会図書館デジタルコレクション」の資料は、館外では

- ログインなしで閲覧可能(すべての人)

- 送信サービスで閲覧可能(登録カードを持っていて規約に同意した人)

までしか見ることができませんが、館内では、

- 国立国会図書館内限定

の資料もあわせてすべて見ることができます。

デジタルコレクションを館内の端末で見たり、館内で開架になっている本を見たりしながら本の到着を待ちます。

【コラム】国会図書館に行っておくとオトクな理由

冒頭で「国会図書館は1回行っておくとすごくオトクになる場所」と言っているのは、家でもこの「デジタルコレクション」が「送信サービスで閲覧可能」レベルまで簡単に使えるようになるからです。

絶版書など約152万点が家で読めるようになります(令和4年7月時点)

あくまで個人利用でネットに載せたり人に送るのはアウトですが、あの古典SFとかミステリとか、青空文庫に載っていないあの人とかもありました。昔の雑誌を見たりすると、隅にある広告も新鮮!

読める作品はこれからも増えていく予定です。

※ちなみに行って登録したほうがラクですが、ネットからだけでも登録できます。

複写サービス(即日複写)

本を外に持ち出せないなら、読み返したいときはどうすればいい?

【コツ9】

帰ってからみたい資料は「即日複写サービス」を利用する

取り出してもらった本も、デジタルコレクションの資料も、著作権法その他の関係法規等の範囲内なら(=基本的には常識的な量だったら)コピーしてもらうことができます。

複写サービス(即日複写)の受付時間

| 受付時間 | 平日10時~18時、土曜日10時~16時 |

|---|---|

| 製品引渡時間 | 平日10時~18時40分、土曜日10時~16時40分 |

複写サービス(即日複写)にかかる料金

複写料金表はこちら

紙の本の複写はA4モノクロ1枚25円(税込み27.5円)(2023年2月現在)

デジタルの複写はA4モノクロ1枚16円(税込み17.6円)(2023年2月現在)

紙の本を複写(コピー)する

まずは取り出してもらった本をコピーする手順です。

この動画では、紙の本を複写申し込みし、当日受け取る手順を紹介しています。

流れとしては、

・ここは、普通に本を読みたい場合と同じです

・今手元に無い本は、複写できません。

・利用者端末から「複写申込書を作成する」を選びます。

手元の本が表示されます

・複写してもらいたい資料を選び、複写メニューの「即日」をクリック。

選び終わったら「確定」を押します

・複写申込書印刷プリンターのカードリーダーに登録カードを置くと、複写申込書が自動的に印刷されます

・申込書に複写したいページ・ページ数・使用目的等を記入します。

・本の複写したいページの最初と最後の2か所に、備えつけのしおりをはさみます

(複写申込書印刷プリンターの横にあります)

・ページ数は出来上がりの印刷枚数ではなく、純粋なページ数=「ページ番号の大きい数字-小さい数字+1」です。

係の人が、用紙サイズなどの説明をしてくれます。

・出来上がりまで、10~15分かかります。混んでるときはもっとかかることも。

・複写受け取りカウンターは、複写を申し込んだカウンターの横です。

デジタルコレクションをプリントアウトする

紙の本だけでなく、デジタルコレクションもプリントアウトしてもらうことができます。

待ち時間も短く、さきほど紹介した紙の本を複写してもらう料金よりも、こちらのほうが安いです。

プリントアウトのためのPCの具体的な操作方法については、各端末に置かれた「端末利用ガイドブック」を見てください

操作方法がわからない場合は、館内にいるスタッフに質問すれば教えてくれます。

流れとしては、

・各テーブルの「端末利用ガイドブック」を参照

・これでプリントアウトが開始されます

と、一度慣れれば紙の本から複写するよりもずっと簡単な流れになっています。

よし、じゃあデジタルコレクションのコピーをしよう

その前にいったん確認

【コツ10】

館内でのデジタルコレクションのプリントアウトは「国立国会図書館限定」のものを

デジタルコレクションですが、令和5年1月18日からは「送信サービスで閲覧可能」なものに印刷機能が加わっています。

なので、館内でプリントアウトをお願いする場合は、家での印刷が出来ない「国立国会図書館限定」のレベルのものだけでいいかもしれません。

資料の形態にもよりますが、複写をお願いする順位まとめ

デジタルコレクション(国会図書館限定)(@17.6円)

↑

こっちが安いので優先

こっちはデジタル資料が無かったら

↓

紙の本の複写 (@27.5円)

・デジタルコレクション(送信サービスで閲覧可能)は家でもプリントアウト可能

※複写は国立国会図書館の規約の範囲内で

※2023年2月調べ

即日複写サービスについてのQ&A(支払い方法)

- 電子マネーは使える?

-

使えます。使える電子マネーの種類はこちら

- クレジットカードは使える?

-

クレジットカードは使えません

その他、複写サービスのよくある質問はこちらへ

喫茶&食事&売店

国会図書館の館内は指定された場所以外では飲食禁止です。

指定された場所でも、借りた本を見ながらの飲食は×

お昼ご飯はどうしよう

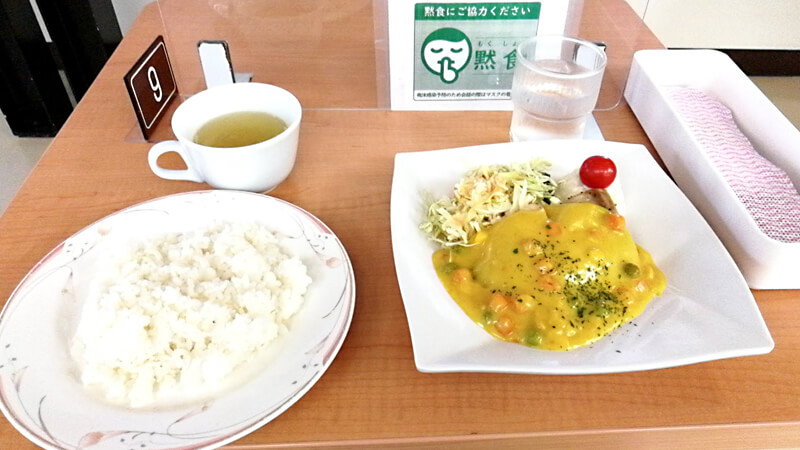

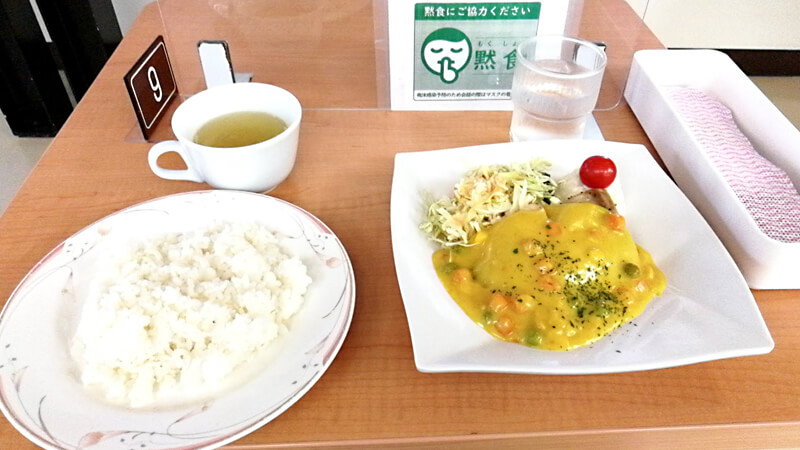

本館3階と新館1階には喫茶室があります。

上の写真は、本館3階の喫茶室のBランチ660円。この日はカレーソースのかかった魚のソテー。ちなみにAランチは肉豆腐でした。

あとカレーとかパスタとかあり。コーヒーは330円です。

(2023年2月3日)

本館の6階には売店があり、その隣の食堂は現在営業停止中ですが、売店で買ったものや持ち込んだものをそこで食べることができます。

喫茶室は夕方~夜は営業していません。

退館

退館は来た時と同じようにカードをタッチして外に出ます。

返却していない本があったり、複写料金などの精算が終わっていない場合は外に出ることができません。

資料を探す時のコツ

思ったより時間かかったけどなんとかなってよかった

【コツ11】

家で調べて、アタリをつけてからいく

図書館で効率よく調べたいと思ったら、家である程度アタリをつけておくことをおすすめします。

ネットでも論文が見れるサイトがあります。

ネットで論文を検索できるサイトの例

- Google Scholar(グーグルスカラー)

- CiNii(サイニー)

- J-STAGE(ジェイ・ステージ)

このようなサイトから検索し、論文をいくつか読んだり巻末の参考文献を見たりして、調べたいことがどの本に載っているかのアタリをつけておきます。

それから国会図書館に行くようにすると、効率よく動けます。

図書館司書のかたが書いた、検索についての本を2冊紹介しておきます。

コツまとめ

それでは最後に一気に11のコツまとめです。

(▼クリックでそこの本文に戻ります)

【コツ1】

初めて行く時は、時間に余裕をもって

【コツ2】

東京メトロ「永田町」2番出口から出る

【コツ3】

大きな荷物は持ち込めないので、荷物は少なめに

【コツ4】

歩きやすい靴で。暑さ寒さを調節できる服装がベスト

【コツ5】

本は閉架式。見えないからといってびっくりしない

【コツ6】

本館の正方形の構造を早めに把握する

【コツ7】

取り寄せは、検索結果に「デジタルアイコン」が無いものから

【コツ8】

待ち時間にデジタルコレクションを活用する

【コツ9】

帰ってからみたい資料は「即日複写サービス」を利用する

【コツ10】

館内でのデジタルコレクションのプリントアウトは「国立国会図書館限定」のものを

【コツ11】

家で調べて、アタリをつけてからいく

ここまで読んでいただきありがとうございました!