『走れメロス』は1940年に雑誌『新潮』に発表された、教科書でおなじみの太宰治の代表作の一つです。

肯定派の人

肯定派の人「信実」「友情」の大切さがテーマの作品!

でも、メロスって自分勝手。

歪んだ王があっさり改心するのもご都合主義って思う…

「信実」や「友情」がテーマの作品と言われてきましたが、メロスの行動の迂闊さや、王が身内を亡き者にするほどの歪み具合に関わらずあっさり改心することなど、なにか割り切れないものがこの作品にはあります。

【走れメロスのプラスの感想】

・信実は大切

【走れメロスのマイナスの感想】

・メロスが自分勝手

・ひねた王があっさりと改心してしまい、ちょっと納得できない

このブログではこれらのプラスとマイナスの感想をすべて網羅できる、『走れメロス』の読み解きについて2回に渡ってお話します。

太宰治は『走れメロス』で何を言いたかったのか。

少し長いですが、お付き合いいただけると幸いです。

この作品、とても深い作品だと私は思っています

Amazonが運営する、 聴く読書 『Audible』

30日間無料体験中にも、さまざまな話題作を聴くことができます。

↓ 公式サイトにはこちらのボタンからどうぞ

体験期間のみで解約もOK。期間満了日までサービスは利用可能です。

Audible/オーディブルってどう?何冊きける?1ヵ月目の体験レビュー

▲Audibleについてまずは知りたい方向けの体験記事です

作品を読む

『走れメロス』は「AmazonのKindle」や「青空文庫」で無料で全文公開されています。

青空文庫は著作権保護期間の終わった作品や、著者が公開に同意した作品を掲載しているインターネット上の電子図書館です。

どなたでも無料でアクセスできる公開書架ですので、日本の近代文学を読みはじめたいと思っているかたには強い味方になってくれます。

『走れメロス』基本情報

| 作者 | 太宰治 |

| 発表年月 | 1940年(昭和15年)5月 |

| 初出 | 雑誌『新潮』 |

| ジャンル | 短編小説 |

| テーマ | 信実とは何か。信実が人になにをもたらすのか。 |

『走れメロス』の登場人物

| メロス | 村の牧人。若者。邪悪に対して人一倍敏感。 |

| ディオニス | シラクスの町の国王。人を信じることができない。 |

| セリヌンティウス | シラクスの町の石工。メロスの無二の友人。 |

『走れメロス』のあらすじ

メロスは邪知暴虐の王ディオニスを除かねばならないと決意した。そして王を倒そうと王城へと行き、捕らえられた。

王は死刑を執行しようとするが、メロスは「妹の婚礼の為に3日間村へ帰ることを許してくれ、代わりに友のセリヌンティウスを置いていく」と言う。

王はメロスは戻るわけがないと思いつつ、戻らないときはセリヌンティウスを処刑するという条件でメロスを村に帰した。

困難に打ち勝ち、メロスは3日目の夕方死刑執行ぎりぎりで王の元へと帰って来た。

王は2人の様子から信実が空虚な嘘ではないことを認め、仲間にしてくれと言った。

ここからは、実際の小説の本文と照らし合わせをしつつ、個人的な考察をしています。

最後までのネタバレになりますのでご注意ください。

考察・解説

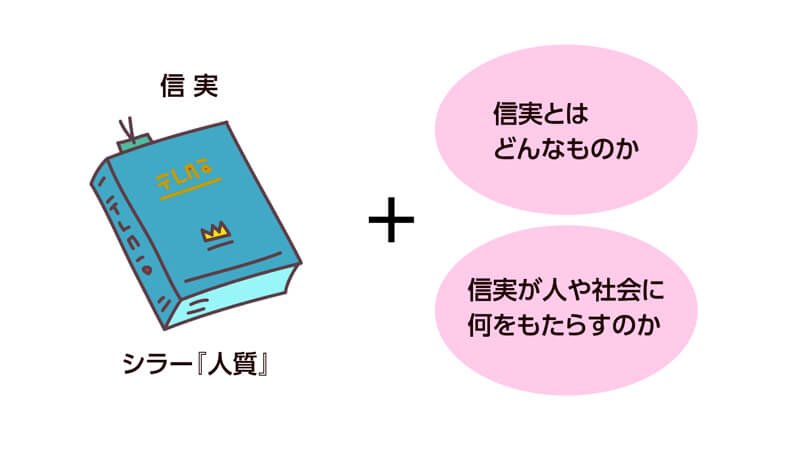

結論から言うと『走れメロス』は、

元作品のシルレルの詩の「信実」という言葉を土台にして、太宰治が

・「真実」ではない「信実」とは何か

・「信実」が人や社会に何をもたらすのか

について語った作品

だと思います。

このテーマにたどり着くために、まずこちらの記事では

メロスの性格と成長

について、シラーの「人質」と比べることで探っていきます。

その後、別の記事で「王」について考察し、さらに深く見て行きます。

王の立場から考察した続編は、この記事の後にどうぞ。

元作品、シラーの『人質』との比較

『走れメロス』の最後には、「(古伝説と、シルレルの詩から。)」という断り書きが付いています。

それが、シラーの『人質』です。

シラーの『人質』の内容はこちらのページをご覧ください。

→ 「国際フランツ・シューベルト協会」様 『人質』(Die Bürgschaft)

この『人質』と太宰治の『走れメロス』を比べると、

- メロスの性格が迂闊になっている

- 語り手に特徴がある

- エピソードが追加されている

という違いがあることがわかります。

変化がわかりやすいのは加えられたエピソードの部分です。

はじめに出来事が加えられている部分を箇条書きにしてみました。

- メロスは王の乱心について民衆に聞く。

- 結婚式にあたって、妹や妹の婚約者と話す。

- 走っている途中でメロスの衣服がぼろぼろになり、裸になる。

- メロスとセリヌンティウスは殴り合う。

- 王の改心の言葉の後、群衆から「王様万歳」の歓声が上がる。

- ひとりの少女からメロスに緋色のマントが与えられる。

特に注目したいのは、メロスが町に帰る日の部分です。

こちらではメロスの性格が完全に変わってしまっています。

メロスは村から町に戻る時に悠々と支度をし、道中の半分ぐらいまではぶらぶらと歩く。

↑

↓

(『人質』では、「友との約束を守るために、急ぐ」になっている)

メロスの性格が変更された理由

元作品から変更された部分はつけ加えた部分よりも、「無理をしてでも変えたい」ということなので、テーマに関わる重要な部分のはずです。

メロスの性格は隙があるように、あえて変えられました。

そして『走れメロス』を王を改心させた完璧な勇者の物語と読む場合、この変化は余分です。

完璧な勇者のほうが、改心させる力がある人としてわかりやすいからです。

そこをわざわざ変えているという事は、

メロスって考え無しでダメなところがあるよね…

という部分は作品の読みから外せないことになります。

メロスはダメな人物である、という部分は作品の読みから外せない

メロスを褒める語り手

メロスにはダメなところがある、という変化を考えた上で『走れメロス』を読んでみると、不思議な点があります。

それは、

語り手がメロスを手放しで褒めている

ということです。

小説の「語り手」とは、会話文以外の「地の文」を語っている人物のことです。

この作品の語り手は明らかにメロスびいきです。

メロスほどの男にも、やはり未練の情というものは在る。

という文章や、

メロスに対しては「勇者メロス」、王に対していつも「暴君」という言葉を追加し「暴君ディオニス」と言っている

ことなどからわかります。

メロスを勇者として持ち上げています。

語り手はメロスを手放しでほめている。メロスびいきである。

混ざりあう三人称と一人称・語りが不思議な文の意味

メロスをダメな人物に設定しなおした作品で、その人物をわざわざ語り手に褒めさせている意味は何でしょうか。

それを考えるためにこの小説の「語り」について見て行きます。

三人称と一人称の説明

『走れメロス』は三人称を基本として、メロスの感情が高まっている部分では一人称を使用している小説です。

冒頭部分の主語は「私」ではなく、「メロス」です。これは三人称の書き方です。

メロスは激怒した。必ず、かの邪智暴虐の王を除かなければならぬと決意した。メロスには政治がわからぬ。メロスは、村の牧人である。笛を吹き、羊と遊んで暮して来た。けれども邪悪に対しては、人一倍に敏感であった。

そして一人称の部分では、「私」を主語としてメロスが自分の内面を語っています。

私は、きっと笑われる。私の一家も笑われる。私は友を欺いた。中途で倒れるのは、はじめから何もしないのと同じ事だ。ああ、もう、どうでもいい。これが、私の定った運命なのかも知れない。セリヌンティウスよ、ゆるしてくれ。君は、いつでも私を信じた。

『走れメロス』は三人称とメロスの一人称を行ったり来たりしています。

通常、一人称はその人物の内面を語っている主観的部分・三人称は事実を語っている客観的部分と考えられます。

ただ、『走れメロス』には不思議な文章があります。

語り手の位置が変化している部分

すこし長いですが、こちらの部分をまずは読んでみます。

ああ、あ、濁流を泳ぎ切り、山賊を三人も撃ち倒し韋駄天、ここまで突破して来たメロスよ。真の勇者、メロスよ。今、ここで、疲れ切って動けなくなるとは情無い。愛する友は、おまえを信じたばかりに、やがて殺されなければならぬ。おまえは、稀代の不信の人間、まさしく王の思う壺だぞ、と自分を叱ってみるのだが、全身萎えて、もはや芋虫ほどにも前進かなわぬ。

この文章は最初読み始めた時と、最後まで読み終わった時で、誰が言っている文なのか印象が変わっていませんか?

この部分は最初、メロスを「勇者」と持ち上げながら話しています。

なので語り手がメロスに呼び掛けている部分だと思いながら読者は読み始めると思います。

ああ、あ、濁流を泳ぎ切り、山賊を三人も撃ち倒し韋駄天、ここまで突破して来たメロスよ。真の勇者、メロスよ。今、ここで、疲れ切って動けなくなるとは情無い。~

けれども途中で、「と自分を叱ってみるのだが」という文章が入ることで様子が変わります。

…~まさしく王の思う壺だぞ

「自分を叱る」という言葉が入ることによって、語り手の文かと思ったその前の部分が「メロスが自分自身を叱った」文章の一部というように変化します。

わかりやすく吹き出しにするとこのような感じです。

ああ、あ、濁流を泳ぎ切り、山賊を三人も撃ち倒し韋駄天、ここまで突破して来たメロスよ。真の勇者、メロスよ。今、ここで、疲れ切って動けなくなるとは情無い。愛する友は、おまえを信じたばかりに、やがて殺されなければならぬ。おまえは、稀代の不信の人間、まさしく王の思う壺だぞ

この吹き出しすべてがメロスが自分を叱った内容です。

なので三人称の語り手と思われていた人物は、物語の主人公のメロスと重なってきます。

『走れメロス』は客観的な語り手がいる三人称の小説で、一部分がメロスの一人称と思われていました。

けれども、語り手とメロスは重なってきます。

とするとこの作品は、かなりの部分がメロスの語りでメロスが語られる、ほぼメロスの考えの一人称に近い小説かもということになります。

つまり、「語り手=自分=メロス」です。

自分を鼓舞する時に、「がんばれ、メロス」のように、自分を名前で呼ぶことはありませんか。

そんな風に自分を外から見つめ物語化してきたのが、この『走れメロス』です。

この不思議な文章で、今まで語り手が言ったから客観的と思われた部分が、メロスの主観かもしれないということに読者が気づく仕組みになっています。

今まで、ダメな部分があるメロスを「勇者」と褒める語り手のことを不思議と思ってきましたが、メロス=語り手と考えると不思議ではなくなります。自分で自分を褒めているからです。

物語の語り手はメロスである。自分で自分を褒めている。メロスは自分びいきなところがある。

メロスの変化 -服が剥がれる意味-

さらにメロスの性格とその変化を見て行きます。

自分の事を勇者だと考えるメロスは、途中でこのようなことも言っています。

ああ、できる事なら私の胸を截ち割って、真紅の心臓をお目に掛けたい。愛と信実の血液だけで動いているこの心臓を見せてやりたい。

この時のメロスは、自分の中に愛と信実が存在していると思っています。

けれどもピンチに陥り疲れ切った時、メロスは「愛や信実などくだらない」と考えるようになります。

正義だの、信実だの、愛だの、考えてみれば、くだらない。人を殺して自分が生きる。それが人間世界の定法ではなかったか。ああ、何もかも、ばかばかしい。私は、醜い裏切り者だ。

疲れ切った時に人間の本性が現れます。メロスの中には自分で思っていたような「愛や信実」は存在していませんでした。

メロスの信実は薄っぺらいものだったのです。

自分で自分を見つめ物語化する癖のあるメロスということを重ね合わせると、それは信実と書かれた洋服を着てそれを自分で見ながら合わせて行動しているようなものです。

メロスはストーリー後半で衣服が無くなります。

これもシラーの『人質』にはない部分です。

メロスの服がここで取り除かれるのは、それまでの「自分こそが信実を体現する勇者」という自己認識が剝がされていく様子を現しているのだと思います。

メロスは自分が勇者で、自分の内側に「信実」が存在すると考えていた。

しかしピンチに陥ることで、メロスの内側に自分が思っているような信実など無かったことがわかる。

ひきずっていく「わけのわからぬ大きな力」・2つの例

そんなメロスを最終的に刑場にたどり着かせたのは、ひきずっていく「わけのわからぬ大きな力」でした。

メロスは走った。メロスの頭は、からっぽだ。何一つ考えていない。ただ、わけのわからぬ大きな力にひきずられて走った。陽は、ゆらゆら地平線に没し、まさに最後の一片の残光も、消えようとした時、メロスは疾風の如く刑場に突入した。間に合った。

ここで 「わけのわからぬ大きな力」について少し考えてみます。

この時点でメロスは何も考えていません。からっぽです。今まで持っていた「自分が信実を体現する勇者だから走る」という思いも疲れであやふやになっています。

そんなメロスにもたらされたのは、2つの外からの助けでした。

- メロスが諦めた時に神から水がもたらされた

- セリヌンティウスが信頼して待っている

神は大きな存在でセリヌンティウスは身近な存在という違いはありますが、この二つはどちらも「自分のことを、誰かが信頼していると思えた」ということです。

「自分で自分を信じる」ではないです。今までメロスは自分を信実の勇者と思うことで動いてきました。

けれどピンチでその自己認識が消えた状態でも、他人にまだ信頼されていると感じ、さらには信頼されていると考えることすらできないほど疲れ切っても、自分をひっぱって動かしていく何かの力があることを感じています。

それを「わけのわからぬ大きな力」と言っているのだと思います。

メロスは

私は信頼されている。私は信頼されている。

と言っています。

なのでメロスにとって、この「わけのわからぬ大きな力」は、「自分が信頼されていると感じる事実」であり、それがメロスにとっては真の「信実」だったのだと思います。

メロスが今回の出来事をやり遂げられたのは、自分自身が信実を体現する勇者だからではない。

他人から信頼されていると感じる気持ち=わけのわからぬ大きな力を感じることが出来たから。

それが今回、メロスが感じた「信実」と言える。

メロスに緋色のマントが与えられる意味

メロスは最後に少女から、勇者や権力者の象徴である緋色のマントを渡されてまごつきます。

これもシラーには無いシーンです。

旅に出る前のメロスだったら王様を改心させたこの場面では、当然のように「自分は勇者だ」とこのマントを受けとっていたでしょう。

それをまごついたメロスは、考え方が成長したと言えます。

からっぽになったメロスを最終的に今回の成功に導いたのは「わけのわからぬ大きな力」で、自分だけの力ではないと感じたからです。

ですが世間的に見れば、今回王を改心させた事は「メロスが勇者である」という実績に繋がる初めての出来事です。

自分で自分を褒める自意識の中だけでなく、実際の出来事としてメロスは初めてやり遂げました。

それをはっきりと認めてくれたのは、マントをくれたひとりの少女だけですが、勇者に近づいたことに変わりはありません。

だから最後の部分は

勇者は、ひどく赤面した

と、メロスを勇者と言う文章で締められているのだと思います。

信実が、薄っぺらだったメロスを本当の勇者に近づかせた。

さすが「信実」!

メロスは信実を得て強くなった!

え、ここで終わり!?

歪んだ王があっさり改心するのやっぱり変じゃない?

そうです、考察はまだ続きます。次の記事では王について考えます。

この話は邪知暴虐の王の立場から見るとさらに深くなります…

まとめと感想(メロス編)

今回は太宰治の『走れメロス』とシラーの『人質』と比べることで、『走れメロス』について考察してみました。

シラーの『人質』は「信実」「友情」などが書かれた詩ですが、太宰治の『走れメロス』ではいくつか追加されたり変更したエピソードがあります。

それによりメロスの自信過剰さや迂闊さが強調されました。

そのことが『走れメロス』を「完璧な勇者がやり遂げる物語」ではなく、「勇者ではなかった人物の達成物語」にしています。

また、今回の達成の力のもとになったものも「自分自身の中にあった力」ではなく、「誰かから信頼されていると感じる」という「信実の力」でした。

ピンチの時にメロスの心の底に見えたのは「正義だの、信実だの、愛だの、考えてみれば、くだらない。」とする「人間世界の定法」でした。なので、今回の出来事は、メロスの実際の心が美しかったからやり遂げられたわけではありません。

↓こちらに続きます。

>>【深読】太宰治『走れメロス』考察。信実≠真実。暴虐の王ディオニスがたどりついた信実とは

太宰治の記事まとめはこちら!