前回の記事では太宰治の『走れメロス』を、元となったシラー『人質』との比較や主人公メロスの考えや行動を中心に読み解きました。

>>【深読】太宰治『走れメロス』考察。シラー『人質』との違いは?メロスはなぜ迂闊なのか

こちらの記事、たくさんの人に読んでいただいているようで、ありがとうございます!

今回は、そこでは書かなかったディオニス王の人物像や視点を中心にお話します。

やっぱり歪んだ王があっさり改心する所が正直うさんくさい…

ディオニス王はどんな人物なのか、彼が改心したのはなぜなのか。

その疑問にお答えする内容になっています。

前回の記事と合わせて読んでいただけると嬉しいです。

(こちらの記事には、登場人物やあらすじ紹介などもあります)

\Kindle・青空文庫なら『走れメロス』を無料で読むことができます/

ここからは、実際の小説の本文と照らし合わせをしつつ、個人的な考察をしています。

最後までのネタバレになりますのでご注意ください。

考察・解説

ディオニス王の改心については不思議な点が多いです。

一般的には「王がメロスとセリヌンティウスの間に、信頼という美しい心があることを見たから」と考えると思います。

けれど、そうだとするとここで証明されるのは、美しい心を持つメロスとセリヌンティウスの間だけです。

「今まで見てきたような醜い考えを持つ他の人間も信じあえるとは思えない」と、王だったら考えるはずです。

たくさんの経験を積み、そして歪んで家族まで亡き者にし、政治をつかさどる王ということを考えるとそれぐらいの疑り深さは当たり前でしょう。

また、「ディオニス王はもともといい人でお人好しだったからここまで裏切られ続けてしまっただけで、それがメロスとセリヌンティウスの姿に感動して元の心に戻ったのだ」と考えると、そのお人好しが周りから智にたけた人という評価を受けるのか・そんな人が親族を殺めるまでに落ちるのか、という点が疑問です。

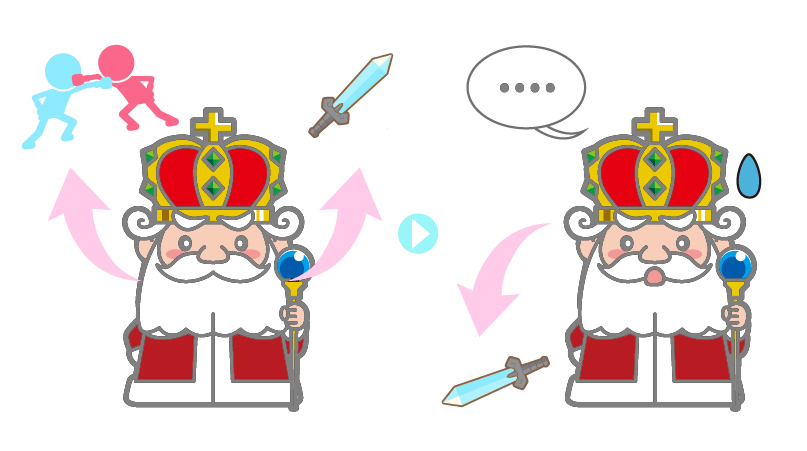

この考察では、王が態度を変えた理由を、

・王は根本の考え方は変えていない

・メロスとセリヌンティウスの姿に納得できることがあって、人を信じることについての捉え方だけを変えた

と考えます。

これからそのことを見て行きます。

王が改心した理由は、「人の心の美しさをみたから」ではない

ディオニス王の人物像・メロスとの比較

まずはディオニス王の人物像について探ります。そしてメロスと比較していきます。

王はどのような人物か

王を表す言葉として、メロスは「奸佞邪智」という言葉を使っています。

これは、辞書によると次の意味です。

奸佞【かんねい】…心がねじけて人にへつらうこと。また、その人

広辞苑 第四版 岩波書店 より

邪智【じゃち】 …よこしまな知恵。わるぢえ。

ひね曲がっていますが、「頭がいい」というイメージです。

別の部分でもメロスは、王のことを「悧巧」と言っています。

王は経験を積んだ、頭のいい人物

メロスとの比較で王の特徴を見る

これに対するメロスについてですが、

メロスは、単純な男であった。

と描かれています。

「単純」なメロスに対して、王は「智」の人として設定されています。

王とメロスの性格・考え方が対になっているということが、はっきりと設定されています。

メロスは単純な人物。頭のいい王と対になっている。

孤独について王とメロスとの認識の違い

王とメロスと対になっていることがわかりやすい例として、「孤独」の考え方をあげておきます。

王は自分の事を孤独と言っています。

おまえには、わしの孤独がわからぬ。

けれども、王が殺してきた人物として、「王様の妹婿さまを。それから、御自身のお世嗣を。それから、妹さまを。それから、妹さまの御子さまを。それから、皇后さまを。それから、賢臣のアレキス様を。」とあります。

王は家族に囲まれていました。

対するメロスは、妹と二人暮らしです。

メロスは妹の結婚式を挙げるために村に戻ることにこだわります。

それは自分が死ぬと「妹が孤独になる」ので、それを防ぐためという気持ちがあったと思います。

結婚式が終わった後、メロスは妹にこう言います。

私がいなくても、もうおまえには優しい亭主があるのだから、決して寂しい事は無い。

メロスにとって孤独とは、家族が一人いるだけで解消されるものです。

この例からも、王の複雑な考えに対して、メロスが単純であるということが描かれています。

理知的な王の考え方 人間とは

ここまでで王はメロスと対照的な「頭のいい・考えが深い人物」だということを見てきました。

その王の思う「人間の姿」、その結果、王は人間に対してどうするようになったかについてまとめてみます。

王の思う人間の姿とは

王は、智にたけていて複雑です。老人であり王という立場からメロスよりも経験量も多いです。

人間についての経験も積んでいると思います。

その王の人間に対しての結論は次のようなものです。

人間は、もともと私慾のかたまりさ。

口では、どんな清らかな事でも言える。わしには、人の腹綿の奥底が見え透いてならぬ。

王の言葉です。王の人間不信は徹底しています。人の心の奥を汚さを見ています。

王は経験から、人間の奥底が醜いということを知っている。

人間の奥が汚いものである結果 -邪智暴虐の王の誕生-

そして王の考え方は進みます。

すべての人間は汚い→(だから)人を信じられない

よく考えるとこれは流れとしては素直です。

王は理知的だからこそ、人間の心の奥が醜いものである以上、人間を信じることができないのです。

人の心は、あてにならない。人間は、もともと私慾のかたまりさ。信じては、ならぬ。

王は事実でないもの、あてにならないものは信じることはできません。

その不安を解消するために、王は「相手を亡き者にする」という方法を採りました。

相手が消えれば、その不安も一旦は消えます。

けれど生きて行く上で、たくさんの人との関わりは必ず起こります。

その結果、「邪智暴虐の王」が誕生しました。

頭の良さから、人の奥底の醜さが見えてしまい、暴虐に走る王

という姿です。

「人の心が醜い」が前提なら、本来は「人を信じる」ことはあり得ない。

王の考え方は理知的。

王の改心とその理由

「おまえらの望みは叶ったぞ。おまえらは、わしの心に勝ったのだ。信実とは、決して空虚な妄想ではなかった。どうか、わしをも仲間に入れてくれまいか。どうか、わしの願いを聞き入れて、おまえらの仲間の一人にしてほしい。」

そのような王が、メロスとセリヌンティウスの姿を見て改心します。

「信実は空虚な妄想ではなかった」という言葉から、「人の心の底に美しいものがあると知った」と言って王が改心しているように見えます。

けれど前提で考えたように王の歪み具合を考えるとこれは納得が難しい部分です。

王が改心した理由は、単純に「人の心の美しさを知った」ということではない、別のところにあるのだと思います。

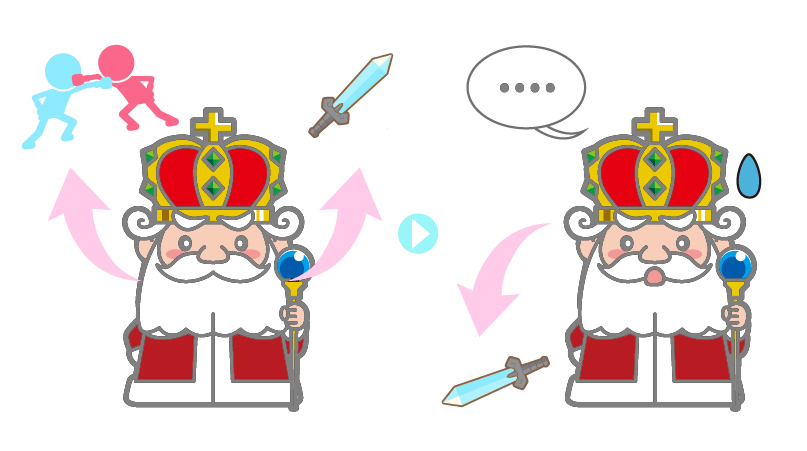

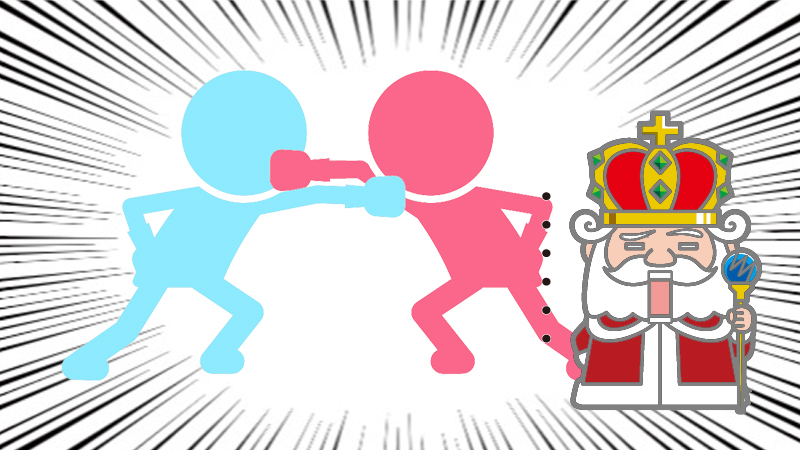

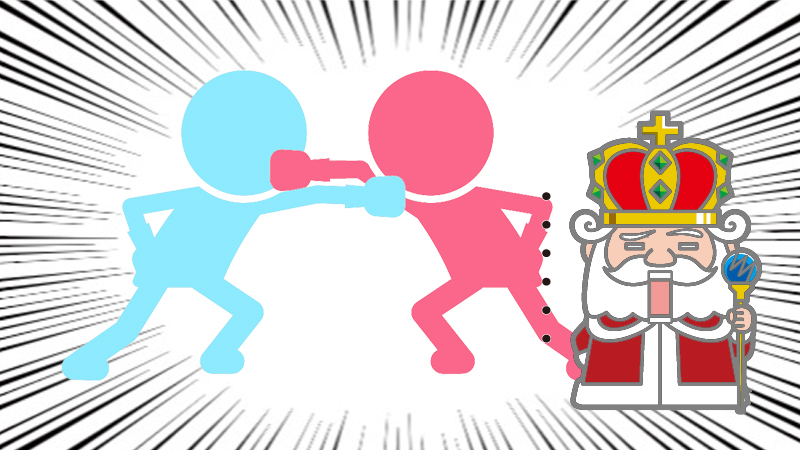

2人の殴り合い見つめる王の姿

王が考えを改めた理由は、やはりメロスとセリヌンティウスが殴り合う場面と、王がそれを見つめていた部分にあると思います。

「セリヌンティウス。」メロスは眼に涙を浮べて言った。「私を殴れ。ちから一ぱいに頬を殴れ。私は、途中で一度、悪い夢を見た。君が若し私を殴ってくれなかったら、私は君と抱擁する資格さえ無いのだ。殴れ。」

セリヌンティウスは、すべてを察した様子で首肯き、刑場一ぱいに鳴り響くほど音高くメロスの右頬を殴った。殴ってから優しく微笑み、

「メロス、私を殴れ。同じくらい音高く私の頬を殴れ。私はこの三日の間、たった一度だけ、ちらと君を疑った。生れて、はじめて君を疑った。君が私を殴ってくれなければ、私は君と抱擁できない。」

メロスは腕に唸りをつけてセリヌンティウスの頬を殴った。

「ありがとう、友よ。」二人同時に言い、ひしと抱き合い、それから嬉し泣きにおいおい声を放って泣いた。

群衆の中からも、歔欷の声が聞えた。暴君ディオニスは、群衆の背後から二人の様を、まじまじと見つめていたが、やがて静かに二人に近づき、顔をあからめて、こう言った。

「おまえらの望みは叶ったぞ。おまえらは、わしの心に勝ったのだ。信実とは、決して空虚な妄想ではなかった。どうか、わしをも仲間に入れてくれまいか。どうか、わしの願いを聞き入れて、おまえらの仲間の一人にしてほしい。」

ここで注目したいのは、

メロスとセリヌンティウスが、一度疑いあっていたことを語って許しあっている

とことと、それを見ていた王が感動するわけではなく、「まじまじと見つめ」「やがて」「静かに」というように、

じっと眺め、なにかを観察し、恥じながら結論を語っている。

ということです。

メロスとセリヌンティウスは普通の醜い部分のある人間だ

メロスとセリヌンティウスの殴り合いは、自分が醜い心を途中で持ったという告白です。

彼らは心が美しい特別な人間ではなく、疑いを持つような普通の人間なのです。

それは「人の心の奥は醜い」と言っている、王の今までの観察結果にも添います。

だからこそ、今回のメロスとセリヌンティウスの出来事は、特別な人間だからではなく、一般的な醜い考えを持つ他の人間にもあてはめることができます。

王は、美しい姿を見て改心したのではなく、メロスとセリヌンティウスの醜い心を確かめることで、人に対する考え全般を改めたのです。

メロスとセリヌンティウスの殴り合いは、自分たちの奥底に醜いものがあるという告白。

メロスとセリヌンティウスが特別でないからこそ、2人の出来事は他の普通の人にも当てはめることができる。

「信実とは、決して空虚な妄想ではなかった。」

では醜い普通の人間を、信じあえるようにしたものは何だったのだと、王は結論づけたのでしょうか。

王は、

「信実とは、決して空虚な妄想ではなかった。」

と言っています。

先ほどはこの部分を「人の心の底に美しいものがあると知った」と王が言っていると解釈し、少し不思議に思いました。

ただ、そのことを言う場合は「信実とは、決して(空虚な)妄想ではなかった。」と、「空虚」を抜かしても同じ意味をとることができます

文字通りの王の言葉、「信実とは、決して空虚な妄想ではなかった。」で考えると、この文は別の意味を作ることもできます。それは信実自体の説明にもなっています。

「信実とは、決して空虚な妄想ではなかった。」の「決して~ではない」の部分を、「妄想」ではなく「空虚」の部分だけに掛けて考えます。

「空虚」=「意味が無い」、妄想=「嘘」と言い換えができます。

すると、

「信実は、けっして意味が無い嘘ではない」

ということになり、つまり

信実は、意味のある嘘だ。

に、なります。これが智に長けた王のたどり着いた結論で、王が考えを改めた理由だと私は思います。

理知的な王にとっては、事実でないことは意味がない妄想でした。それを今回「意味がある」と考え直したと言っているのです。

信実は妄想だけれど、意味がある妄想だと王は悟った

「人の心は醜い」の前提を変えない王の理解

もう少し丁寧に見てみます。

王は人の心が醜いものだという、根本の考え方は最後まで変えていません。

そして、人の本心が醜いものであるならば、本来は人と人が信じ合うなんていう流れは嘘です。

けれどメロスとセリヌンティウスは、自分たちは信じ合っているという「嘘を信じること」を、物事をやり遂げる力にしました。

信実は、意味の無い嘘ではなく、意味のある嘘で実際の力になるのです。

王はそのことに気づいたと、「信実とは、決して空虚な妄想ではなかった。」という言葉で語っているのだと思います。

人が信じ合えるということは、人間の心が醜いという前提からすると本来は嘘。

嘘だから意味が無いと王は考えていた。

けれど、醜いと言う事実を変えないまま、嘘を信じることで、メロスとセリヌンティウスは物事をやり遂げた

恥ずかしくなる王

王は観察することでそのことに気づき、恥ずかしくなります。

今まで自分が相手を殺して解決することは、人間が醜いという事実からして、当然のことだったからです。

けれどメロスとセリヌンティウスは、若く経験が浅いからこそできることかもしれませんが、信実を持つことで物事をやり遂げ、疑惑の思いを抱いたことも一発殴って話し合うことで解決しました。

これは、理にかなったことを重んじる王にとっては

思いもよらない解決方法

だったと思います。

「一回疑ったんだから、一回殴ればいい」

殴り合う二人を見てその若い単純さに唖然としながらも、それが解決になっていることを知り、智に溺れてひね曲がり、人を殺してきた自分を恥ずかしく思ったのだと思います。

完璧な人間などいない。けれどこの二人はやり遂げた。

疑いを持つ事もある。けれど自分が気づかないような解決方法も存在する。

ということを王は思いました。

× 人間の奥底は醜い → (だから) →人は信じられない (今までの王の考え方)

〇 人間の奥底は醜い → (けれど) →人を信じようとする (王が気づいた考え方)

「だから」は本当かもしれないけれど、自分の中の終わりの無い不安と、周囲への恐怖しかもたらしませんでした。

「けれど」は2人に物事をやり遂げさせ、周囲に希望を与えました。

この、「けれど」にさせるのが、信実の持つ性質です。

実際は人の心の奥底は醜い。けれどそのことから「人は信じられない」とすると恐怖しかもたらさない。

人の心の奥底が醜いとしても、人を信じることから物事をやり遂げる力が生まれる。

そのことを王は悟り、態度を改めた。

別作品との関わり 1939年のエッセイ『ラロシフコー』

この結論から思い出される作品が、『走れメロス』の前年、1939年に書かれた太宰治のエッセイ『ラロシフコー』です。

これは太宰治が、フランスのモラリスト文学者、ラ・ロシュフコーの『箴言集』(正確に言えばそれを翻訳した高橋五郎『寸鐵 人生裏面観』)について語った短いエッセイです。

ラ・ロシュフコーは、人間の裏面にある自己愛や利己心などを辛辣に語った文学者として知られています。

そのラ・ロシュフコーについて、太宰はこのエッセイの中で、

ラロシフコーなど讀まずとも、所謂、「人生裏面觀」は先刻すでに御承知である。眞理は、裏面にあると思つてゐる。

太宰治『ラロシフコー』より

と言っています。

ラ・ロシュフコーは、今更大げさに言うまでもない当たり前のことを言っている、という感想です。

そんな、ラ・ロシュフコーの箴言集にこのような文章があります。

▲amazonリンクです。

84

ラ・ロシュフコー箴言集 (岩波文庫) 二宮 フサ (著) より

友を疑うのは友に欺かれるよりも恥ずかしいことだ。

86

ラ・ロシュフコー箴言集 (岩波文庫) 二宮 フサ (著) より

われわれが不信を抱いていれば、 相手がわれわれを騙すのは正当なことになる。

87

人間は、 もしお互いに騙され合っていなければ、 とうてい長い間社会をつくって生き続けられないであろう。

人間の裏面にある本心は醜いけれど、信じられないままでは世界は恐怖しかない。

醜さに半ば気づかないふりをして、騙され合っていなければ社会は成り立たない。

太宰治が間違いなく読んでいるこれらのラ・ロシュフコーの箴言は、今回の『走れメロス』の結論とも繋がっています。

まとめ 『走れメロスの』テーマ 真実ではなく、信実の力の物語

これまで、シラーの人質と比べた前回のメロス中心の記事と合わせて、メロスにとっての信実・王がたどり着いた信実について語ってきました。

単純なメロスは、自分の奥底には美しいものがあると思っていましたが、それは違っていました。

そして自分の中の美しさではなく、他の人から「自分が信頼されていると感じる事実」により、物事をやり遂げました。

それは、

- メロスが諦めた時に神から水がもたらされた

- セリヌンティウスが信頼して待っている

でした。けれど実はこれはメロスが勝手に作った物語です。

水は単純にそこにあっただけかもしれないし、セリヌンティウスは実際一度疑ったと言っています。

メロスは思い込みを力にしています。

王は「人を信じること」は「人の心が醜い」からこそ意味がない嘘と思っていました。

けれど今回、事実ではない嘘が持つ力に気が付きました。

ですので『走れメロス』のテーマを、筆者は次のように考えます。

「信実」は人と人とが信じ合っていると自分や社会が感じる力です。

人の奥底は醜いので、これは嘘かもしれません。

それでもこのような嘘を信じることで人は力を得て、希望がもたらされます。

相手や自分の心が美しいと思っていたら、相手を信じられるのは当たり前です。

けれど、王のように経験を積んで人の心の底は醜いと結論づける時が来たとしても、それでも人を信じなくてはいけないという、厳しいことが『走れメロス』では描かれていると思います。

考えてみると、この物語で使われているのは「信実」という言葉です。

「信」は自分が信じていることなので、事実とは違うことがあり得ます。

「真実」という言葉もあります。

これは「真」の字が入っていることから、「信」よりも事実に近いです。

「走れメロス」で書かれているのは、「真実」≠「信実」です。

シラーのもとの作品に比べて人の奥底の醜さを強調しているこの作品は、それを前提にして、太宰治が事実ではないけれど、人を動かす力になるもの、それを信じる大切さについて、描いた作品と言えます。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!

「走れメロス」を読み返したいとおもったかたはこちら!

またお読みでない方は、こちらの「メロスを中心に見た走れメロス」についての考察もご覧ください。

>>【深読】太宰治『走れメロス』考察。シラー『人質』との違いは?メロスはなぜ迂闊なのか

Amazonが運営する、 聴く読書 『Audible』

30日間無料体験中にも、さまざまな話題作を聴くことができます。

↓ 公式サイトにはこちらのボタンからどうぞ

体験期間のみで解約もOK。期間満了日までサービスは利用可能です。

Audible/オーディブルってどう?何冊きける?1ヵ月目の体験レビュー

▲Audibleについてまずは知りたい方向けの体験記事です

太宰治に興味があるかたへのおすすめ記事です

こちらの記事では太宰治のおすすめ短編を紹介しています。

【厳選10作品】太宰治の読みやすくて面白いおすすめ短編をご紹介

文豪がどんな人だったのか知りたい人向けに、文豪エピソード本をご紹介しています。

他の太宰治作品の考察もしています。

太宰治『駈込み訴え』解説考察|生れて来なかったほうが、よかったの意味

太宰治の記事まとめはこちら!