今回は太宰治の1948年の作品『如是我聞』を通して、

太宰治が小説というものを、どのように考えていたか

について考えてみようと思います。

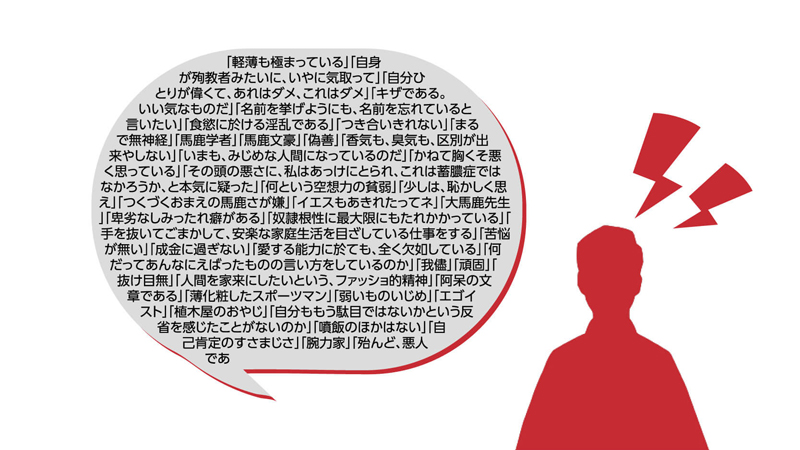

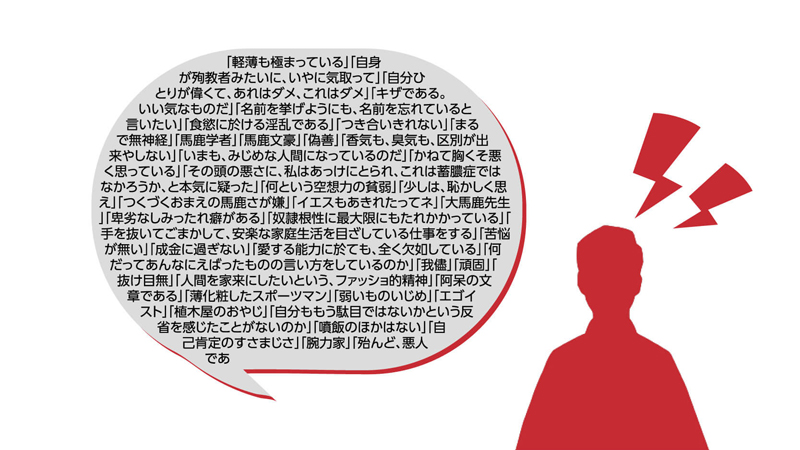

『如是我聞』は雑誌「新潮」に発表された、文壇への抗議が詰まった太宰最後の随筆です。

太宰の自死によって第四回目で未完となりました。

抗議というか悪口が詰まってます…

さすがの文豪。流れる悪口…

これ、すべて『如是我聞』の本文から抜き出したものです。

全文こんな感じで、「文壇の老大家」「評論家」「老大家や評論家をあがめる人」への悪口オンパレードになっています。

こんな事情から、『如是我聞』は「誰に対しての文句か」を見ることで片づけられてしまうことも多く、特に本文中に実名が出されている志賀直哉との確執としてよく語られます。

ただ、ご本人、これをただの悪口とは思っていないようです

本文中に次のような文章があります。

ただぷんぷん怒った八ツ当りみたいな文章になった

『如是我聞』一

ぷんぷん

また、こんな文章もあります。

この雑誌の先月号の小論に、附記みたいにして、こちらも大いに口汚なく言い返してやった

『如是我聞』四

最初の文では本人も「八ツ当り」とは言っていますが、「みたいな」で受けています。

「みたいな」は裏を返せば、「全体の真意としてはただの八つ当たりではない」ということになります。

しかも太宰治は第四回ではこの『如是我聞』を「抗議文」とかではなく、はっきりと「小論」と言っています。

八つ当たりではなく、「論」というからには伝えたいことがあるはずです。

今回は『如是我聞』を志賀直哉への批判・文壇への批判というだけではなく、太宰治がその小説家の「何を嫌いと言っているのか」を考えることで、太宰治の思う小説について考えていきます。

Amazonが運営する、 聴く読書 『Audible』

30日間無料体験中にも、さまざまな話題作を聴くことができます。

↓ 公式サイトにはこちらのボタンからどうぞ

体験期間のみで解約もOK。期間満了日までサービスは利用可能です。

Audible/オーディブルってどう?何冊きける?1ヵ月目の体験レビュー

▲Audibleについてまずは知りたい方向けの体験記事です

如是我聞 基本情報

基本情報

| 作 者 | 太宰治 |

| 初 出 | 雑誌「新潮」連載 「一」「新潮」3月号(1948年3月1日発売) 「二」「新潮」5月号(1948年5月1日発売) 「三」「新潮」6月号(1948年6月1日発売) 「四」「新潮」7月号(1948年7月1日発売) |

| ページ数 | 86ページ (AmazonのKindle青空文庫版による) 第四回で未完 |

如是我聞 周辺年表

参考として書きましたが、この先の話にはあまり関係ないです。

志賀直哉の発言が間でもちょこちょこあったので、頭に来ていたのかな、ぐらいに見ておけば大丈夫です。

| 1948年(S23)1月 | 志賀直哉 太宰治について座談会で 「僕は嫌いだ、とぼけて居るね、あのポーズが好きになれない」 と発言 (「文学行動」1月号) |

| 1948年(S23)3月1日 | 『如是我聞』第一回発表(「新潮」3月号) |

| 1948年(S23)4月 | 志賀直哉 太宰治の『犯人』と『斜陽』について座談会で 「『犯人』は、実につまらない。落ちはわかっている」 「『斜陽』は、大衆小説の蕪雑さが非常にある」 と発言 (「社会」4月号) |

| 1948年(S23)5月1日 | 『如是我聞』第二回発表(「新潮」5月号) |

| 1948年(S23)5月 | 太宰治「社会」4月号を読む |

| 1948年(S23)6月1日 | 『如是我聞』第三回発表(「新潮」6月号) |

| 1948年(S23)6月 | 志賀直哉 太宰治の『斜陽』について座談会で 「閉口した」 「貴族の娘が山だしの女中のやうな言葉を使ふ」 「弱気から来る照れ隠しのポーズ」と発言 (「文芸」6月号) |

| 1948年(S23)6月13日 | 玉川上水に入水 |

| 1948年(S23)7月1日 | 『如是我聞』第四回発表(「新潮」7月号) ※6月3日~5日に書いたもの |

山内祥史『太宰治の年譜』大修館書店(2012/12/20)

生井知子『白樺派の作家たち』和泉書院(2005/12/15)

太宰治と志賀直哉の衝突の流れや2人の性格がわかるエピソードはこちらでご紹介しています。

太宰治と志賀直哉の関係|予想できた衝突?二人の根本にある合わなさ

如是我聞 解説・考察

最初にまとめると、『如是我聞』は、

「上から目線のほどこし」になりがちな老大家の小説への反感を通して、「共感(シンパシー)」を大事にする太宰治が自分の小説の方針を語っている小論

だということができます。

それではこれから、そのことを整理していきます。

如是我聞の意味は「かくのごとく、我聞けり」

そもそもタイトルの「如是我聞」はどういう意味でしょうか。

「如是我聞」の意味は「かくのごとく、我聞けり(このように私は聞いた)」で、仏教の経典の冒頭に置かれる言葉だそうです。

自分の信じているお釈迦様のありがたい教えを語るものなので、「自分の信じること」について語っているとも言えます。

このタイトルは冒頭部分とも連想が繋がっています。

他人を攻撃したって、つまらない。攻撃すべきは、あの者たちの神だ。敵の神をこそ撃つべきだ。でも、撃つには先ず、敵の神を発見しなければならぬ。ひとは、自分の真の神をよく隠す

『如是我聞』一

タイトルに続いて冒頭でも信仰について語っています。

個人への批判ではなく、相手の神=相手の信じるものへの攻撃。

これは個人攻撃ではなく、相手と自らの信じるものの信念の闘いということです。

やっぱりこのタイトルと冒頭からも、太宰は「ただの悪口ではない」と言おうとしていると思います。

太宰が厭だと言っている人物たち(上から目線・又は上から目線を尊ぶ人物)

次に、どのような人物に悪口を言っているのかを見て行きます。

本文を読むと、太宰治が厭だといっている人物は

- 文壇の老大家

- 学者

- 老大家の作品を崇めながら尊ぶ読者

- ひな壇をくつがえす勇気のない若者

の4人です。

彼らは人の上下関係の上に立っていたり、上下関係に納得している人たちです。

太宰が人々の「上下関係」というものに特に注目していることがわかります。

そして「民主革命」「民主主義」という言い方で、それを正そうということを訴えています。

民主革命。私はその必要を痛感している。

『如是我聞』三

私は、「人間は人間に服従しない」あるいは、「人間は人間を征服出来ない、つまり、家来にすることが出来ない」それが民主主義の発祥の思想だと考えている。

『如是我聞』三

「老大家」を特に取り上げる理由

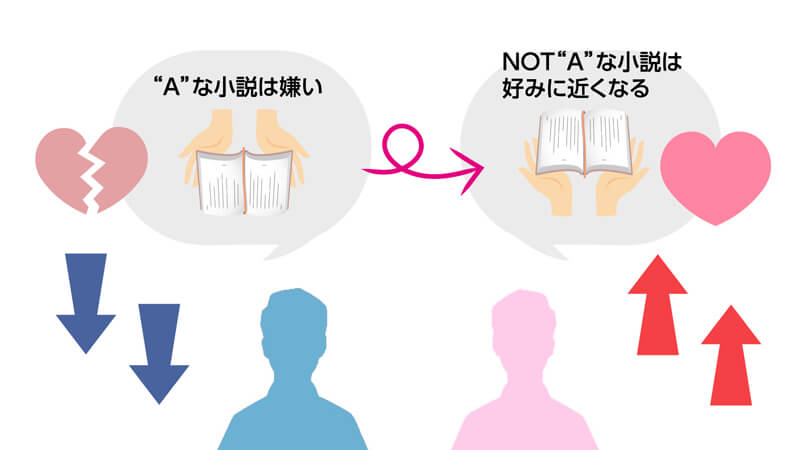

そしてこれらのうち、今回は文壇の「老大家」を嫌う理由を特に詳しく見ていこうと思います。

「老大家」は太宰治と同じ小説家です。

その本人や作品の「どこが悪いと言っているか」を見ることは、その逆を考えることで、太宰治の考える「いい小説家・いい小説」に近くなると思われるからです。

文壇の「老大家」の厭なところ

それでは、太宰の考える「老大家」の悪い所について本文からまとめていきます。

老大家のいやなところ① 強い・強さを誇っている・弱さを軽蔑している

私は、その者たちの自信の強さにあきれている。

『如是我聞』一

この者は人間の弱さを軽蔑している。

『如是我聞』四

「老大家」は太宰の目から見て、強さを誇っている人物です。強いことが美しいと言っているように見えています。

老大家のいやなところ② 実は軽薄・みにくいのにその部分を見せない

軽薄ならば、軽薄でかまわないじゃないか。何故、自分の本質のそんな軽薄を、他の質と置き換えて見せつけなければいけないのか。軽薄を非難しているのではない。私だって、この世の最も軽薄な男ではないかしらと考えている。何故、それを、他の質とまぎらわせなければいけないのか、私にはどうしても、不可解なのだ。

『如是我聞』一

けれども強さを誇っている「老大家」も本当は軽薄だと言っています。

そしてそれを見せないようにしていると考えています。

老大家のいやなところ③ 上に立つことにこだわっている

あの人たちは、大戦中でも、私たちの、何の頼りにもならなかった。私は、あの時、あの人たちの正体を見た、と思った。

『如是我聞』一

あやまればいいのに、すみませんとあやまればいいのに。もとの姿のままで死ぬまで同じところに居据ろうとしている。

老大家は自分の頼りなさを認めようとせず、謝ろうともせずに、上に居座ろうとし続けているように見えています。

このようなことから、「老大家」は太宰の目には

自分の強さを誇り、自分の中の軽薄な部分を認めようとせず、強さを美徳と考え、上に立とうとする小説家

と映っています。

太宰治が考える「小説家」

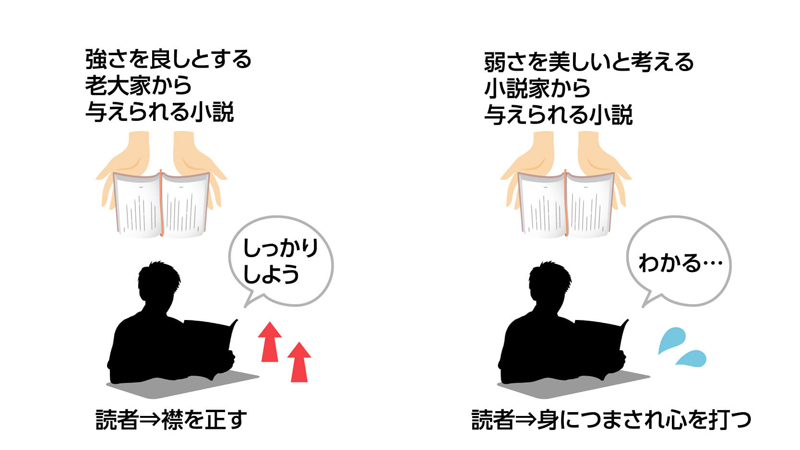

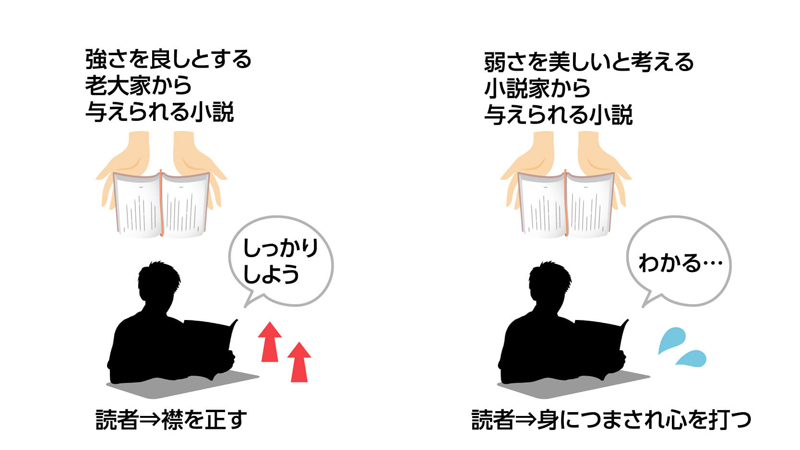

それでは先ほどまとめた「老大家」を逆にしてみます。

そこには太宰が思う「小説家」に近いものが現れるはずです。

| 老大家 | 「老大家」を反対にした小説家 |

|---|---|

| 自分の強さを誇り | 自分の弱さを大切にし |

| 自分の中の軽薄な部分を認めようとせず | 自分の中の軽薄な部分を認め |

| 強さを美徳と考え | 弱さを美しいと思い |

| 上に立とうとする小説家 | 上から目線にならないようにする小説家 |

自分の弱さを大切にし、自分の中の軽薄な部分を認め、弱さを美しいと思い、上から目線にならないようにする小説家

ここで、太宰治が考える小説家像ができました。

太宰はこの「老大家を反対にした小説家像」が「あるべき小説家の姿」だと考えていると思います。

ここから読み取れるのは、「弱さへの寄り添い」です。

そしてこれは「老大家の逆」ということで考察したまとめですが、ここで本文に戻ってみると、実際の本文中にもそのようなことが書かれていることがわかります。

老大家への小説批判 シンパシーが無い

このひとの最近の佳作だかなんだかと言われている文章の一行を読んで実に不可解であった。

『如是我聞』四

すなわち、「東京駅の屋根のなくなった歩廊に立っていると、風はなかったが、冷え冷えとし、着て来た一重外套で丁度よかった。」馬鹿らしい。冷え冷えとし、だからふるえているのかと思うと、着て来た一重外套で丁度よかった、これはどういうことだろう。まるで滅茶苦茶である。いったいこの作品には、この少年工に対するシンパシーが少しも現われていない。

太宰は老大家の小説を「シンパシーが無い」と非難しています。

「sympathy(シンパシー)」はギリシャ語が語源で、「syn(一緒に)」と「pathos(苦痛)」というそれぞれの単語が組み合わさってできた言葉です。「共に苦痛を味わうような寄り添い」です。これが欠けていると老大家を非難しています。

シンパシーの欠けた愛=上から目線の愛撫・愛玩

さらにこのような文章もあります。

私の苦悩の殆ど全部は、あのイエスという人の、「己れを愛するがごとく、汝の隣人を愛せ」という難題一つにかかっていると言ってもいいのである。

『如是我聞』三

一言で言おう、おまえたちには、苦悩の能力が無いのと同じ程度に、愛する能力に於ても、全く欠如している。おまえたちは、愛撫するかも知れぬが、愛さない。

この「愛撫するかも知れぬが、愛さない」もシンパシーの欠けを表しています。

その内容は如是我聞の中でも非難されている志賀直哉の作品「小僧の神様」を考えるとさらにわかりやすいかもしれません。

今まで見てきたように、上から目線にならず相手の立場まで下がり寄り添うのが太宰治の感じるシンパシーですが、この『小僧の神様』では、与える貴族院の男性はあくまで上からほどこすのであって、小僧の立場で一緒に苦しむわけではありません。

このことを考える時に、私は『ブルーピリオド』というマンガのエピソードを思い出します。

ブルーピリオド第5巻のネタバレするので注意!

『ブルーピリオド』の主人公の八虎は美大を目指している、一見不良のような見た目の優等生です。

ある日友人の様子がおかしかったので電話をしますが、友人からは、

君は溺れている人がいたら救命道具は持ってきても海に飛び込むことはしない。

ブルーピリオド(5)山口つばさ Kindle版 位置No.83

裸で泣いてる人がいたら服をかけて話を聞くことはあっても自分も脱ぐことは絶対にない。

と言われ、本心を聞くことはできません。

そのことを「救命道具もってくるほうがいいでしょ。納得できない」と別の友人に相談すると、その友人は次のように言います。

溺れている時の息苦しさとか海の暗さは溺れた人同士でしか共有できへんねん。

ブルーピリオド(5)山口つばさ Kindle版 位置No.101

その人と話したかったら八虎も飛び込むしかないんやで

太宰治の考えるシンパシーはこの態度だと思います。

「役に立つとかではなく、ただ、その人の立場まで降りて共に感じてその人の救いになる」

太宰は自分の作品『斜陽』を読んだ宮さまの感想も紹介しています。

宮さまが、「斜陽を愛読している、身につまされるから」とおっしゃっていた。それで、いいじゃないか。

宮さまが貴族の没落を描いている『斜陽』を読んで、「身につまされる」理由は「共感」です。

別の個所で、「老大家の小説を読んで襟を正す読者もあるとか聞く。馬鹿らしい」とも言っていますが、老大家の小説のように上から読者に話し襟を正させるのではなく、読者と同じ位置に立ち自分をわかってもらっていると感じさせること。

そのことが苦しい世の中を生きる人間の心を打つということ。

そんな「弱者への『共感(シンパシー)』を大事にしようとしている小説」を太宰は目指しているのかと思います。

弱者に共感することの弱点 太宰が厭だと言っている具体的な行動

なんとなく太宰の小説は弱っている時や、自分に自信が持てない時に刺さると思っていたのは、同等な目線での寄り添いだからなのかな…

太宰の小説を読んでいて、読者が「わかる」という気分になるのは、太宰が特に共感を目指しているからかもしれません。

ただ、弱い人に共感しすぎることは弱点にもなると思います。

『如是我聞』では「自分の作品に文句を言わないで」ということが何度も語られています。

私はその不潔な馬鹿ども(悪人と言ってもよい)の言うことを笑って聞き容れるほどの大腹人でもないし、また、批評をみじんも気にしないという脱俗人(そんな脱俗人は、古今東西、ひとりもいなかった事を保証する)ではなし、また、自分の作品がどんな悪評にも絶対にスポイルされないほど剛いものだという自信を持つことも出来ないので、かねて胸くそ悪く思っているひとの言動に対し、いまこそ、自衛の抗議をこころみているわけなのだ。

『如是我聞』二

上に立たずに弱い人に寄り添って小説を書こうとしている太宰は、もともとの本人の性質もあると思いますが、上に立つことがなく自信がつかないので他人からの評価に弱いです。

また、自らも一緒に苦痛を感じるような共感をしようとすると、苦しい気分になることも多いと思います。

まとめ

今回は『如是我聞』を通して、太宰治の小説は「弱者への『共感(シンパシー)』を大事にしようとしている」ということについてまとめてみました。

太宰治の死後、追悼文として書かれた文章の中に、平林たい子『脆弱な花』があります。

「如是我聞」でみると、あの淡泊な太宰氏にも自分の小説を攻撃して来たものに対しては粘っこい復讐心みたいなものがあって太宰氏の道化の裏側がのぞけている感じである。ああいう身がまえで自分の芸術が護られているということはさぞ心の疲れることであろう。私には、太宰氏が電球かなんぞのような薄い脆いものをじっとかばっている姿が泛んで、むしろ気の毒な気持でよんだ。

所で、太宰氏の小説の一つの魅力はあの脆弱美である。光でいったらラムプの灯でもシャンデリヤでもない。夏の夜の稲妻か懐中電燈か蛍かネオンライトといったところである。何だか儚い不健康美とでもいうべき美しさで粧われている。本来美の一要素にはそういう弱さも必要なのかも知れない。花を見ても、なぜ美しいかといえば花びらの薄さやひ弱い感じをいう外ない。太宰氏の小説ではつまりその要素の比率が大きいわけだろう。

『脆弱な花』平林たい子(近代作家追悼文集成 第三十二巻「菊池寛 太宰治」 1997年 ゆまに書房 より)

この「薄い脆い電球」という言い方が、『如是我聞』で描かれた太宰治の在り方にぴったりな気がします。

電球は脆く、少しのことで割れてしまいそうです。でもかすかに光っています。

人間も、苦しくかぼそく弱い生活者です。でもなんとか生きています。

そこにあるかすかな光を同等の目線で描こうとしている、同じようにか弱い電球が太宰の姿なのかと思いました。

上からほどこしをするのではなく、同等の目線で一緒に溺れながら描こうとする。

読んだ人が襟を正すよりも、一時の慰めを得るようなためにはならない小説。

そんな小説が『如是我聞』で言っている「心づくし」なのかもしれません。

ただ、それは太宰治にとっては苦しい道だったかもしれないです。

でもやっぱりぷんぷんしているとつたえたいことがつたわりにくいと思う…

そんなあなたにアンガーマネジメント! キレちゃだめ!

太宰治がそこまで言っている志賀直哉の小説が読みたい方は、Kindle Unlimitedがオススメ。

志賀直哉の作品は青空文庫にはないけれど、Kindle Unlimitedにはあります。

『小僧の神様』も実際の作品では、ほどこした男はなんか微妙な気分になってるんですよね

\ 30日間は無料でお試し /

※30日以内に解約すれば、完全無料で体験できます

太宰治に興味があるかたへのおすすめ記事です

こちらの記事では太宰治のおすすめ短編を紹介しています。

【厳選10作品】太宰治の読みやすくて面白いおすすめ短編をご紹介

文豪がどんな人だったのか知りたい人向けに、文豪エピソード本をご紹介しています。

このブログでは太宰治の作品の考察をいくつかしています。

太宰治『斜陽』解説・考察。「悲しみ」と「かなしみ」。かず子の恋の新生・変化を辿る。

ここまで読んでいただきありがとうございます!

太宰治の記事まとめはこちら!